答えのない問題を解く思考とは?研究現場で身についた3つのクセ

「この案件、正解ってあるんですかね?」

会議室のホワイトボードの前で、誰かがぽつりと言う。数字も足りない、情報もバラバラ、締切だけはきっちり迫ってくる。そんなとき、人はつい「正解を知っていそうな誰か」を探したくなります。研究室で仕事をしていると、逆に「正解のない問題」ばかりが並びます。実験の8割はうまくいかないし、理論どおりに動く装置なんてほとんどない。それでも、毎日なにかしら前に進めなければいけない。

本日から当研究室も新体制になりますので、今日は、そんな現場で身についてしまった「答えのない問題との付き合い方」を、日常レベルの話として書いてみます。

第1幕:「正解のある世界」からの卒業

高校・大学受験までは、世界はとてもシンプルでした。問題集を解けば、巻末に答えが載っている。模試を受ければ、偏差値という単一の物差しが、自分の立ち位置を教えてくれる。

ところが、研究室に入った途端、そのルールが壊れます。誰もやったことのないテーマ、論文にも載っていない条件、装置はときどき不機嫌。「これをやれば合格点」というラインが、どこにも書いていない。

最初の頃は、その状況にかなり戸惑いました。学生から「これはどれが正しいんですか?」と聞かれても、「そもそも正しいかどうか、やってみないと分からない」としか言えない。そう答えるたびに、「先生なのに答えを知らないんですか」という目で見られているような気もします。。

でも、あるとき気づきました。研究の現場は、「正解を教えてくれる場所」ではなく、「正解のない問題をどう扱うかを練習する場所」なんだと。そこから、ものの見え方が少しずつ変わっていきます。

第2幕:研究がやっている「答えの分解」

答えのない問題に向き合うとき、研究ではいきなり「結論」を狙いにいきません。代わりにやるのは、「問題そのものを細かく分解すること」です。たとえば、「この材料をもっと明るく光らせたい」という目標があるとします。ここでいきなり「明るく光る材料をつくれ!」と叫んでも、現場は1ミリも動きません。

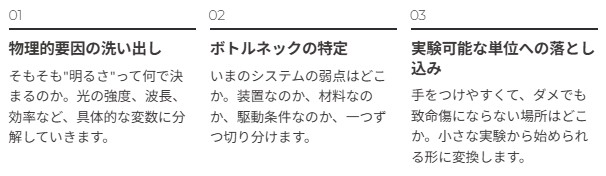

代わりに、こんなふうに分解していきます。

-

そもそも“明るさ”って何で決まるのか(物理的な要因の洗い出し)

-

いまのシステムのボトルネックはどこか(装置なのか、材料なのか、駆動条件なのか)

-

手をつけやすくて、ダメでも致命傷にならない場所はどこか(小さな実験に落とし込む)

これを、ビジネスの場に持っていくとどうなるか。「売上を上げろ」「コストを下げろ」も、ほとんど同じ構造をしています。

-

何が売上を決めているのか(単価・数量・チャネル・リピートなど)

-

どこがボトルネックなのか(認知なのか、検討離脱なのか、供給能力なのか)

-

どこなら小さな実験ができるのか(価格テスト、キャンペーン、導線変更など)

研究室で毎日やっているのは、この「巨大な問いを、実験可能なサイズまで分解する作業」です。言い換えると、「答えを探す前に、問いをほぐすクセ」がついてしまう。これは、理系だけの特殊スキルというより、「答えのない問題と付き合うための共通言語」に近いものだと思っています。

第3幕:失敗を“データ”に変える儀式

とはいえ、分解したところで、実験の多くは失敗します。温度を変えてもダメ、圧力を変えてもダメ、材料を変えてもダメ。一日かけて準備した条件が、一瞬で「ノイズっぽいグラフ」一枚になって終わることも珍しくありません。

ここで大事になるのが、「失敗の扱い方」です。研究の現場では、失敗は基本的に禁止できません。やってみないと分からないからこそ、やってみるしかない。その代わり、徹底しているのは「失敗から何かを持ち帰ること」です。

-

なぜこの条件を試したのか(仮説のメモ)

-

実際に何が起きたのか(データ・観察)

-

仮説のどこが外れていたのか(前提の見直し)

-

次に変えるべきなのはどこか(次の一手)

この4つをノートやスライドに残していく作業は、見た目は地味ですが、長期的にはとても効いてきます。同じ失敗を繰り返さなくなるし、「なぜ今この条件なのか」を自分で説明できるようになる。

ビジネスでも、プロジェクトの「うまくいかなかった施策」をきちんと分解して言葉にするチームは、だいたい強いです。「上がやれと言ったから」「時期が悪かったから」で片付けてしまうと、経験は蓄積しない。逆に、「なぜそう判断したか」「どこまでデータがあったか」を丁寧に振り返ると、次の一手が少しだけ精度を増していきます。

研究者は、失敗を“データ”に変えるこの儀式を、何度も何度も繰り返しています。これは、答えのない問題と長く付き合うための、ある種のメンタル防御でもあります。

第4幕:決めきれないときに、どう決めるか

実は、研究でも「最後は腹をくくるしかない場面」があります。学会に出すか出さないか、論文にするかしないか、装置を買うか買わないか。どれも、完璧な情報が揃ってから決めることはほとんどありません。そんなとき、私が研究室でよく使うフレーズがあります。

「今あるデータで、一番マシな判断をしよう。」

冷静に言ってしまえば、それだけです。でも、「正解」ではなく「最善案」を取りにいくと決めると、少し気持ちが楽になる。

そのうえで、

-

いま見えている選択肢を全部書き出す

-

それぞれのメリット・デメリットをざっくりでいいので並べる

-

「これはやめておこう」という選択肢を先に消していく

-

最後に残ったものについて、「いま決めるならどれか」を選ぶ

という、極めて地味な作業をやります。これは、研究だけでなく、キャリアや進路の相談でも同じです。進学か就職か、転職か残留か。どれも、10年後の正解は誰にも分かりません。それでも、いまの自分が使える情報と価値観で、「一番マシ」だと思える選択をするしかない。理系研究の現場で鍛えられるのは、この「完璧な正解は諦めたうえで、それでも選ぶ」という筋肉なのかもしれません。

第5幕:日常に持ち帰れる、3つの「クセ」

ここまでの話を、あえて「クセ」という言葉でまとめるなら、こんな感じになります。みなさんも経験がありませんか?壮大な●●をやろうとすると、後回しになりますが、まずは●●からやってみようと思うと着手できて、いつの間にか、●●が終わっていたという経験です。

-

いきなり答えを探さず、「問いの分解」から始めるクセ

大きな課題を、そのまま頭の中で転がさない。紙に出して、要素ごとに分けてみる。ただそれだけで、手をつけられる場所が見えてきます。 -

失敗を「なかったこと」にせず、「メモ付きのデータ」にして残すクセ

うまくいかなかった施策ほど、「なぜそう決めたか」「実際どうなったか」を一行でも書き残す。未来の自分やチームが、そのメモを見てニヤッとしてくれれば、それだけで元は取れます。 -

「最善案」で折り合いをつけるクセ

正解探しをやめて、「今の自分たちにとって一番マシな選択はどれか」と問い直す。そのうえで決めてしまったら、一度は振り返りつつも、必要以上に過去に戻らない。

どれも、研究室に限らず、ふつうの仕事や生活でも使える考え方です。むしろ、「正解が見えにくい」現在の複雑な働き方のほうが、研究室に近づいてきているのかもしれません。

答えのない問題と付き合うのは、楽ではありません。でも、「答えがないからこそ、自分で決めていい」と考えると、少しだけ景色が変わります。研究室の片隅で、失敗だらけのグラフを眺めながら、私たちが毎日やっているのは、たぶんそういう練習です。その練習のやり方を、研究者だけの秘密にしておく必要はないはずです。

あなたの「答えのない問題」の前にも、白紙のホワイトボードが一枚あるとして。まずは、「正解」ではなく、「問いの分解」からでいいのだと思います。